中国曾经是糖业大国,糖的出口大国,甚至直到17世纪末期,在制糖技术方面也与西方同行并驾齐驱。然而,中国为什么没有发生“甘甜的资本主义”革命?在经历了长时段的科技进步之后,中国为什么陷入了无法产生现代科技的李约瑟难题?

Read this article in English

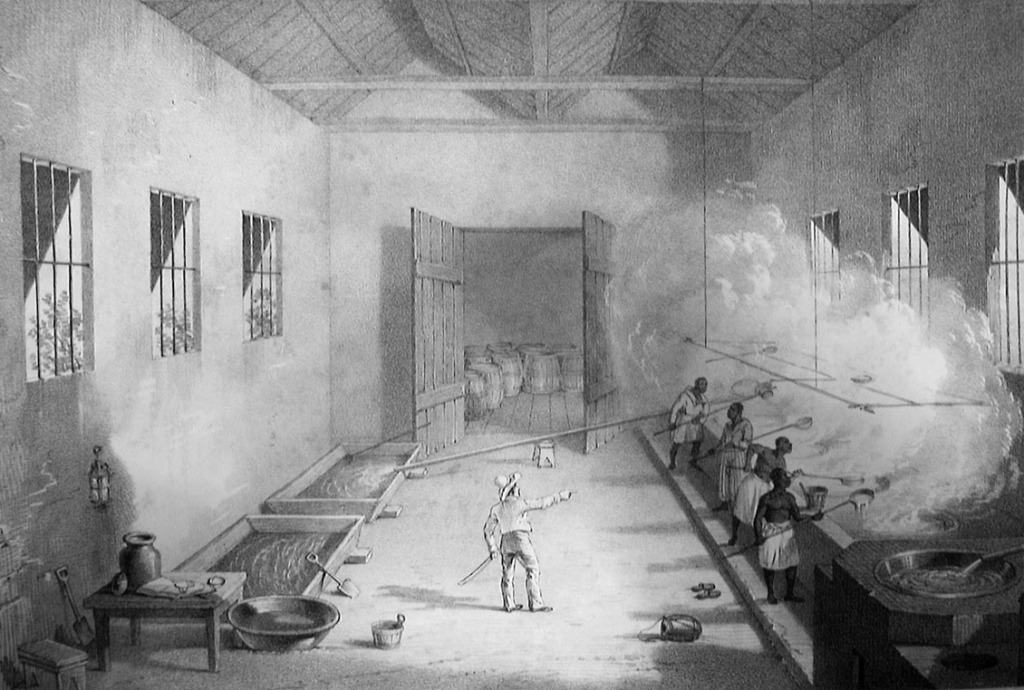

一幅描绘19世纪西方熬糖作坊的版画,藏于大英图书馆,作者R.Bridgens。

说起糖,总会让人想起加勒比海种植园、黑奴、大西洋三角贸易等等。在很多学者看来,是糖引发了一系列专业化种植和经济分工,从而成就了“甘甜的资本主义”。

中国曾经是糖业大国,糖的出口也紧随丝茶之后成为大宗出口商品。而且直到17世纪末期,在制糖技术方面也与西方同行并驾齐驱。然后,到19世纪末,在全球市场对糖的需求量激增之时,中国传统的产糖区华南地区却退出了竞争,中国转而成为糖进口国。

中国为什么没有发生“甘甜的资本主义”革命?在经历了长时段的科技进步之后,中国为什么陷入了无法产生现代科技的李约瑟难题?在尹懋可的高水平均衡陷阱和黄宗智的内卷化或过密型发展之外,有没有新的解释可能?《中国:糖与社会——农民、技术和世界市场》(下称《糖与社会》)一书的作者穆素洁试图通过聚焦于“糖”这一具体事物,来探求上述问题的答案。

《中国:糖与社会》(穆素洁 著,叶篱 译,广东人民出版社,2009年)

国内市场需求不足一向被认为是中国制造未能产生专业化分工,进而未能迎来科技进步和工业革命的主要原因。这是老生常谈,《糖与社会》也花费了相当的笔墨来证明中国内需不足这一点。但内需不足对工业化和科技进步的不利影响可以通过外需来弥补,一个又一个出口导向型经济获得成功的案例已经充分证明了这一点。

不过问题的吊诡在于,外需的充足也未必就一定能倒逼专业化生产和技术进步,关键在于对外需的满足是如何实现的。在回眸英国工业革命时,霍布斯鲍姆发现所有基本的发明都有一个共同的特色,即通过削减成本和提高效率来扩展生产。这一点也适用于中国。16世纪末和17世纪初是中国制糖业压榨和加工技术的主要发展时期,其中最主要的是使用垂直双滚子压蔗机(有人说这是受双滚子轧棉机的启发)和把糖用黏土过滤的技术。这些发明的出现驳斥了尹懋可的技术停滞说,事实上,最新的资料表明,直到中华帝国末期,节省劳力的技术和设备仍在继续被发明。

这些技术无疑提高了制糖效率,但面临中国特色的限制。只不过这限制并非黄宗智所说的过密式劳动力投入,而是单个生产单位规模的限制。也就是说,在单个家庭范围以内,任何提升生产效率,节省劳动力的发明都是受欢迎的,但超出这个范围,则会被弃置不用。

小规模种植不利于集中生产和制造,能够扩大种植和生产规模的地主与商人倾向于维系小生产者模式,各方合力之下,中国农业出现了怪诞的商品化而非专业化的倾向。

多滚子压蔗机节省时间,效率更高,但它需要多人共同操作,也需要额外的人力进行监督和协作是必需的。此外,它还需要其他环节的专门化,比如同期在阿姆斯特丹出现的集中干燥室。这样的机械和集中生产方式以及生产链条的延伸无疑过于“超前”,不可能轻易适应小农家庭的空间和个人劳动模式——对农民家庭制造经济来说,仅由一名家庭成员操作的简单器械才是上佳之选。

由此,生产量的增加是基于生产单位数量的增加,而不是由集中生产和使用加速增加总产量的技术而组织模式而获得。大量的小农家庭的参与使得农业中国能够生产数量惊人的贸易产品,因此可以在较长时期内满足日益增长的出口需求。

但建立在松散小自耕农基础上的商品化的瓶颈也是明显的,面对国外大规模集中种植业和制造业越来越咄咄逼人的竞争,小规模的种植和副业式生产越来越力不从心。由赫德等人主持的清帝国海关在分析19世纪80年代英国对中国茶叶需求下降的原因时指出,中国的茶叶“来自零星的种植在角落的灌木上,由数百万独立农民生产,并被带到被数千个在不同地区经营的独立代理商搅得杂乱无章的市场上”。

同样的局面也出现在制糖业。那么中国为什么没有出现一场“糖吃人”的运动,从而使兼并土地扩大种植面积成为可能,进而让那些无地农民成为大规模生产场所的工人?有清一代对豪强地主的裁抑和小自耕农的扶持自然“功不可没”,因为满清统治者认定豪强兼并土地导致流民四起是大明王朝倾覆的主因。多子继承制当然也不利于土地的集中,而与永佃权相匹配的“田皮权”和“田骨权”的分离,也导致土地所有权的集中失去了意义:“田骨权”尽可以集中,但上面是不是全种甘蔗还要和拥有“田面权”的佃户商量着来。

因此,对地主而言,与其主动更换作物种类,还不如放手让佃户去选择,然后伺机提高租金来得实惠。到18世纪中叶,中国人口激增至三亿,由此导致的对土地竞争的加剧,使地主能够利用农民对土地的需求来增加地租,并要求先交预租金和押租金。18世纪末,地主普遍地提高地租,并通常把一部分地租转换为货币征收。

对很多地主来说,这种“坐地收金”的收入模式比成为直接生产者更有保障,而地主自己经营土地可能还会减少潜在收入,因为要付给雇工工资,外加伙食、烟草钱和理发费等。如此一来,即使在新开发的“边疆”地区如台湾,那些携雄厚资本开发出数万亩有着庞大灌溉体系的土地的商人地主,也仍然采取将土地分割成小块向佃户零碎出租的方式来牟利,而非发展大规模种植园经济。

此外,在有清一代,村庄和宗族之间对关键经济资源如土地、水和集市的控制权的争斗是普遍的。在华南地区,这种争斗还因为客家人和原住民的敌意而加剧。这就要求人们暂时把阶级利益分歧放到一边,集中力量对付可能的外来者的入侵。由于需要村民们充当械斗的主力,地主们当然力图维系小农户对土地的“热爱”与拥有。而一个个村社组织利益格局的板结,也意味着排斥外来者及外来资本对村社土地的购买与占有。

接下来的问题是,那些在欧洲经济朝向资本主义化的过程中发挥了巨大作用的包买商为什么也缺席了中国的资本主义盛宴呢?即使不能成为生产资料(甘蔗)的大规模直接生产(种植)者,他们也依然可以将制造(轧蔗、炼糖)环节规模化,成为所谓的龙头企业家,从而使自己从“在别人家里(流通领域)的资本家”变身为“在自己家里(生产领域)的资本家”呢?一如地主发现出租土地比直接介入种植更为划算,商人也发现在流通领域的各个环节牟利比直接参与生产更能锁定利润:蔗糖购销的价差、销售的佣金、为甘蔗栽培和加工进行贷款的利息、以高于市场的价格提供肥料、其他材料甚至生产工具的收益等等。长此以往,商人变得越来越没有动力通过革新技术或扩大生产规模来获取利润,自然也没有对上述环节进行投资的欲望。

小规模种植不利于集中生产和制造,能够扩大种植和生产规模的地主与商人倾向于维系小生产者模式,各方合力之下,中国农业出现了怪诞的商品化而非专业化的倾向。农民们需要市场来获取现金以支付地租和商人的利息,但他们与市场的关系是半心半意的,他们感到无法完全依靠市场。农民家庭首先要保护其生存需要,然后才参与市场。

诺埃尔·约瑟夫·特伦斯·蒙哥马利·李约瑟 ( Noel Joseph Terence Montgomery Needham,1900 – 1995),英国科学家、历史学家、汉学家称,因对中国科学史的研究和写作著名。

事实上,水稻和某些基本农作物在最活跃地参与世界市场的经济作物种植区地区仍一直被栽培。当茶叶行情出现阶段性大规模下调时,茶农们毫不犹豫地毁掉茶园转种水稻。如清帝国海关总结的那样,“必须记住,中国的茶叶,无论过去还是现在,仍是一种农业副产品”。

同样的场景出现在蔗田。在20世纪头十年,由于许多新生产者加入了全球市场,比如亚洲的菲律宾、爪哇和被日本占据的台湾,以及许多新糖源的出现,比如德国、奥匈和加利福尼亚的甜菜糖等,中国商人们很快发现进口的糖价比在国内制造的产品价格还低。因为不像台湾或爪哇的生产者以单一的农作物连结市场,当华南的小自耕农发现糖价跌出自己设定的底线时,他们毫不犹豫地转而生产米、蔬菜、水果和油料作物等。

不幸的是,当全球市场行情好转时,此前选择退出的农民和商人们发现自己已无力返场加入新一轮竞争了。

参考阅读: